神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目2−25

ハスミドミトリー001

2022年6月3日

この度、当院でもLINEを導入することとなりました。

宜しければご登録をお願いいたします。

https://lin.ee/ynx8J0Q

↑こちらからご登録頂けます

登録頂きますと、①当院の診療時間の確認、②ワンタッチでお電話がかけられる、③予約やオンラインショップのご利用が容易になる、④爪切り1回無料のクーポンが付いてくる、などメリットがございます

↑こういったメニュー画面が出ます

引き続き、皆様が快適にご利用頂けるよう、精進してまいります。よろしくお願いいたします。

横浜もみじ動物病院

院長 中西啓介

2022年3月26日

今回は前回に引き続き骨折について、特に「橈尺骨骨折」について書いてみようと思います。

手首から肘の間、つまり前腕は橈骨と尺骨という2本の骨が支えています。橈骨が折れていたら橈骨骨折、尺骨が折れていたら尺骨骨折、そして両方折れていたら橈尺骨骨折と呼びます。

この部位の骨折は、若齢の小型犬・トイ犬種に多く発生します。トイプードルでは特に多いです。体格の小さなポメラニアンも比較的多い印象です。

ソファからの飛び降りや、抱っこしていたら落としてしまった、踏んでしまったなど、ちょっとしたことで起きてしまうケースが多いです。

治療法についてですが、実は、その子の年齢、体重、活動性(活発な子か、大人しい子か)、持病の有無、両方折れたのか片方だけなのか、骨折の仕方(単純骨折なのか複雑骨折なのか、骨折方向が横なのか、斜めなのか、螺旋状なのか)、骨のどの位置で折れているのか、飼い主さんがどれくらい管理できるか、どの程度費用が負担できるか(治療に使用する機材が高いケースが多いので、最終的な飼い主さんの負担に直結します)、担当する先生の得意な治療法など、様々な要因で変わってきます。

橈尺骨の片側だけが折れているケースでは、ギプスで治療するというケースもありますが、ギプスだと何ヶ月もギプスを着けて皮膚がただれてしまい生活の質が落ちてしまうということがあるため、手術を推奨する先生もいらっしゃいます。橈尺骨が両方とも折れているケースでは、かなり不安定になりますので、手術を推奨する先生が多いのではないかと思われます(状況に応じて変わります)。手術方法もいくつかあり、プレートを使った(金属の板とネジで固定する)方法、創外固定という器具を使った方法、ピン(金属の棒)で固定する方法などがあります。それぞれの固定具には更に色々な種類があります。

個人的に、病気の治療ってどれも難しいと思っているのですが、骨折の治療は更に難しいと感じることが多いです。それは前述の通りで、その子その子で適切な治療が異なることが挙げられます。

そして例えば手術が必要で、とても上手くいった場合、もしかしたら翌日から骨折した足を使って歩き始めるかもしれません(良いことではあります)。ある程度痛みが無くなると走り始めるかもしれません(きっと順調ですが見ていて怖い、多くは安静が必要な状態です)。でもよく考えていただくと、1週間程度では骨はくっつかないんです、何ヶ月もかかります。固定されて痛みが減ってくると、動物は骨折した状態の足を使ってしまいます。安静にするのが難しいのです。人間は骨折した腕を使わないでねと言ったら使わないでしょうが、これも難易度が上がるポイントの1つです。

若齢の小型犬が多いですから、体重は2kgもないことがザラです。骨の太さは1cm未満、厚さも薄いところだと5mmも無いことがあります。割り箸を金属の板やネジ、釘、バンテージで動かないよう固定するようなイメージです。

更に、治療が上手く行かないと、骨がねじれてくっついてしまう、そもそも骨がくっつかない、場合によっては骨が溶けてしまうことも、骨がどうしてもくっつかず、苦痛になってしまう場合は、最終的に苦痛の原因の足を取るというケースも存在します。・・・骨折の治療は大変です。

骨折はまずは予防をおすすめします。ソファからの飛び降りの予防、フローリングにマットを敷くなどをして滑りにくくしましょう。悲しいことが起きてしまった時には、早めに動物病院を受診し、治療法についてかかりつけの先生とよくご相談ください。

※初診の方のお電話での詳しい相談はご遠慮願います。まずはかかりつけ医とご相談ください。それでもお困りでしたら診察を受けて頂き、直接お話をさせてください。

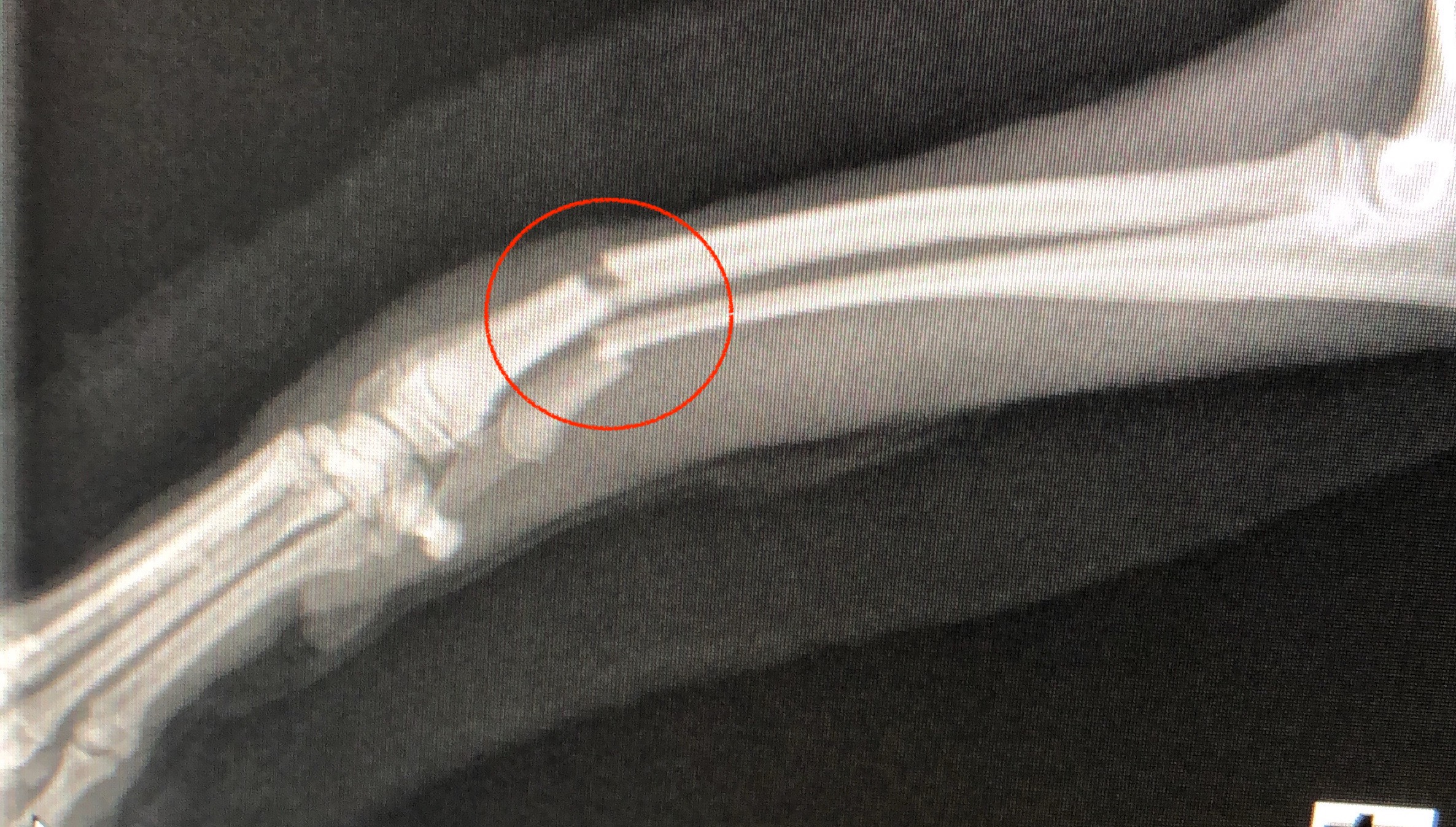

↑ 橈尺骨骨折のレントゲン写真、前足を横から撮っています。橈骨(上の太い方)、尺骨(下の細い方)

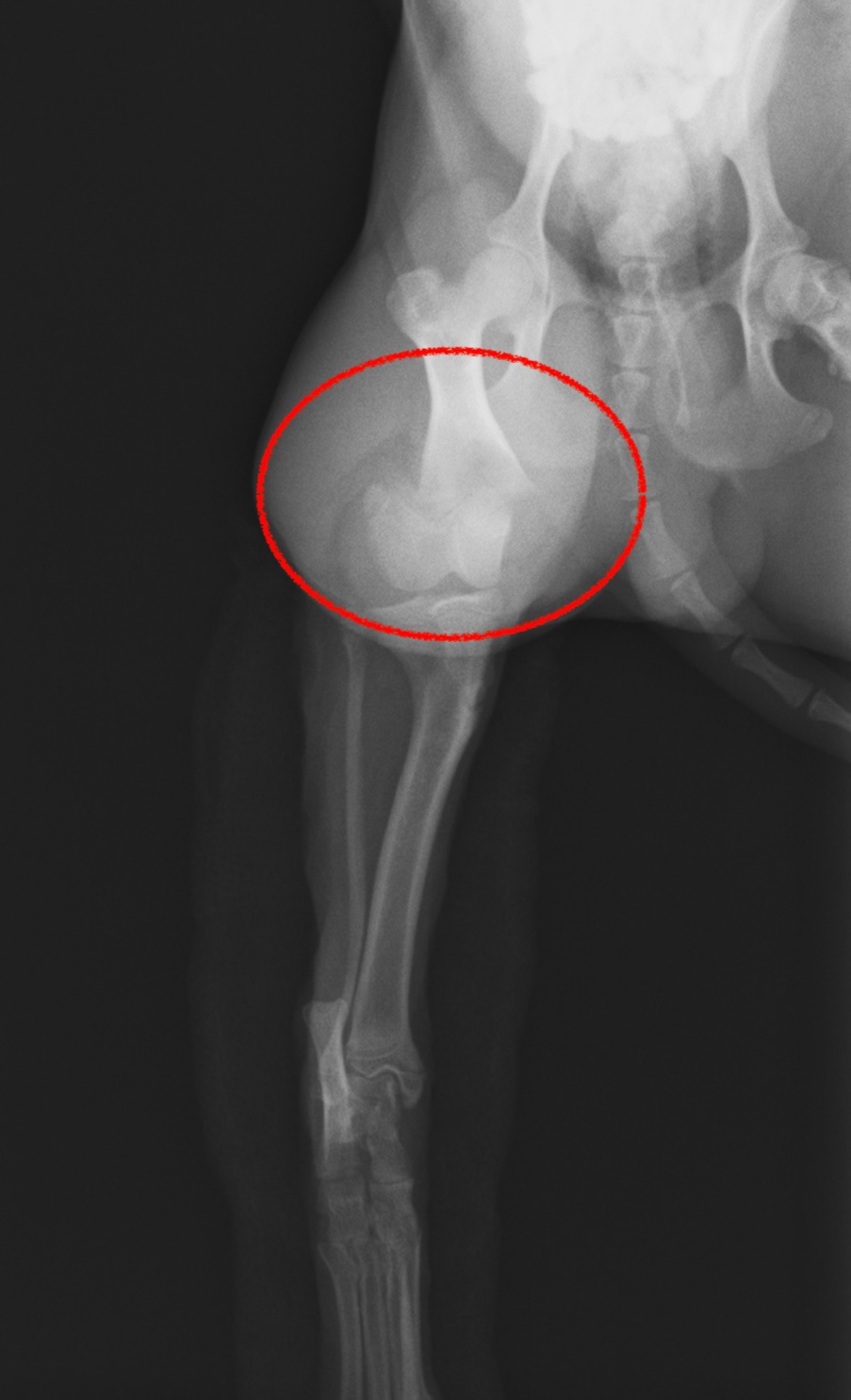

↑ プレート(金属の板)とネジを使って固定したレントゲン画像

骨の厚みは薄いところで5mmくらいで、使用したネジも5〜8mm位の長さとなり、とても小さいです

2022年3月5日

わんちゃんを新しく飼い始めて、楽しくドキドキな毎日。お家に慣れてきたので、ケージのお外に出してあげると、嬉しそうにあちこちを走り回り、ソファによじ登りご満悦。ご家族もその愛らしさにご満悦。

そしてソファから地面へダイブ・・・・。ダイブ後、突如キャンキャンとひどく痛がり、足がぶらぶらとつけなくなってしまった・・・。

一瞬前まで幸せだったご家族を急遽襲った不幸な出来事、「骨折」です。

近年、室内での飼育のしやすさから、トイプードル、チワワ、マルチーズ、ヨークシャーテリアなどの小型犬を飼われるご家庭が多いです。小型犬のMIXも増えてきた印象があります。その中でも特にトイプードルは骨が非常に細いため、ちょっとしたことで骨を折ってしまうケースが多いです。トイプードルを飼い始めた方いらっしゃいましたら、是非前足を触って太さを感じてみてください。毛が長いため一見太く見えますが、触ってみていただくと、きっと割り箸1本分くらいしか骨の太さがありません。

前述の通り、骨折の原因は外傷です。それも交通事故などの大きな外傷ではなく、私達にとってはちょっとした出来事に感じてしまうような出来事が原因のことが多いです。ソファからの飛び降り、抱っこしていたら落としてしまった。飼い主さんが誤って踏んでしまったなどです。時には走っていて、滑って転んだら折れてしまったというケースもあります。

若い小型犬の骨折は比較的ありがちなトラブルなので、予防としてソファに飛び乗らなせない、フローリングにマットを敷いて滑りにくくするなど、環境整備をしてあげることがおすすめとなります。

もし折れてしまったら、きっとひどく痛がっていますので、すぐに獣医さんに行かれるとは思いますが、やはり折れた場所によっては、早めにギプスを巻いたり、手術をしたりと固定をしてあげた方が良いことが多いので、早めにかかりつけの獣医さんにご相談ください。

今回は、ちょっと珍しい大腿骨の成長板骨折の患者さんも、紹介してみます。

↑ 右の写真:赤丸の部位が、骨折部です。大きくズレていることがわかります

左の写真:正常な逆側の後ろ足の骨です

↑ 手術後のレントゲン写真

この子も小型犬なのですが、ちょっとした事故で折れてしまいました。この部位の骨折はギプスでの固定だと、上手く骨がくっつかなかったり、ねじれてくっついてしまうことが多いため、骨にピン(金属の棒)をバッテンに刺して固定する手術を実施しました。手術後は幸い、上手くくっついてくれて元気に治ってくれました。

もし残念なことにこの場所を折ってしまい、かかりつけの先生から手術をおすすめされるようでしたら、出来たら早めに受けさせてあげると良いかと思います。

※状況によって判断は異なる可能性がありますので、かかりつけの先生とよくご相談ください。また初診の方のお電話での詳しい相談はご遠慮願います。まずはかかりつけ医とご相談ください。それでもお困りでしたら診察を受けて頂き、直接お話をさせてください。

2022年2月3日

この子は、運悪く腸閉塞を起こしてしまった子です。

異物誤食の癖がある子で、飼い主さんも頑張って気をつけられていたのですが、マットか何かをこっそりと少しずつかじっており、自分の毛と混じって硬い毛玉を作って運悪くそれが十二指腸に詰まってしまいました。

誤食を気をつけられていたため、当初はまさか食べていないだろうと思われましたが、臨床症状や超音波検査やバリウム検査にて閉塞が疑われたため、手術を実施しました。

↓バリウム検査をしています。時間が経ってもこれ以降バリウムが流れていかないことから閉塞が疑われました。

以下、手術の画像がありますので、苦手な方は見ないでください。

2022年2月3日

異物誤食の難しさは、本当に異物を食べているのか、それが体に悪影響を出しているのか、今後出すのかを判断することにあります。

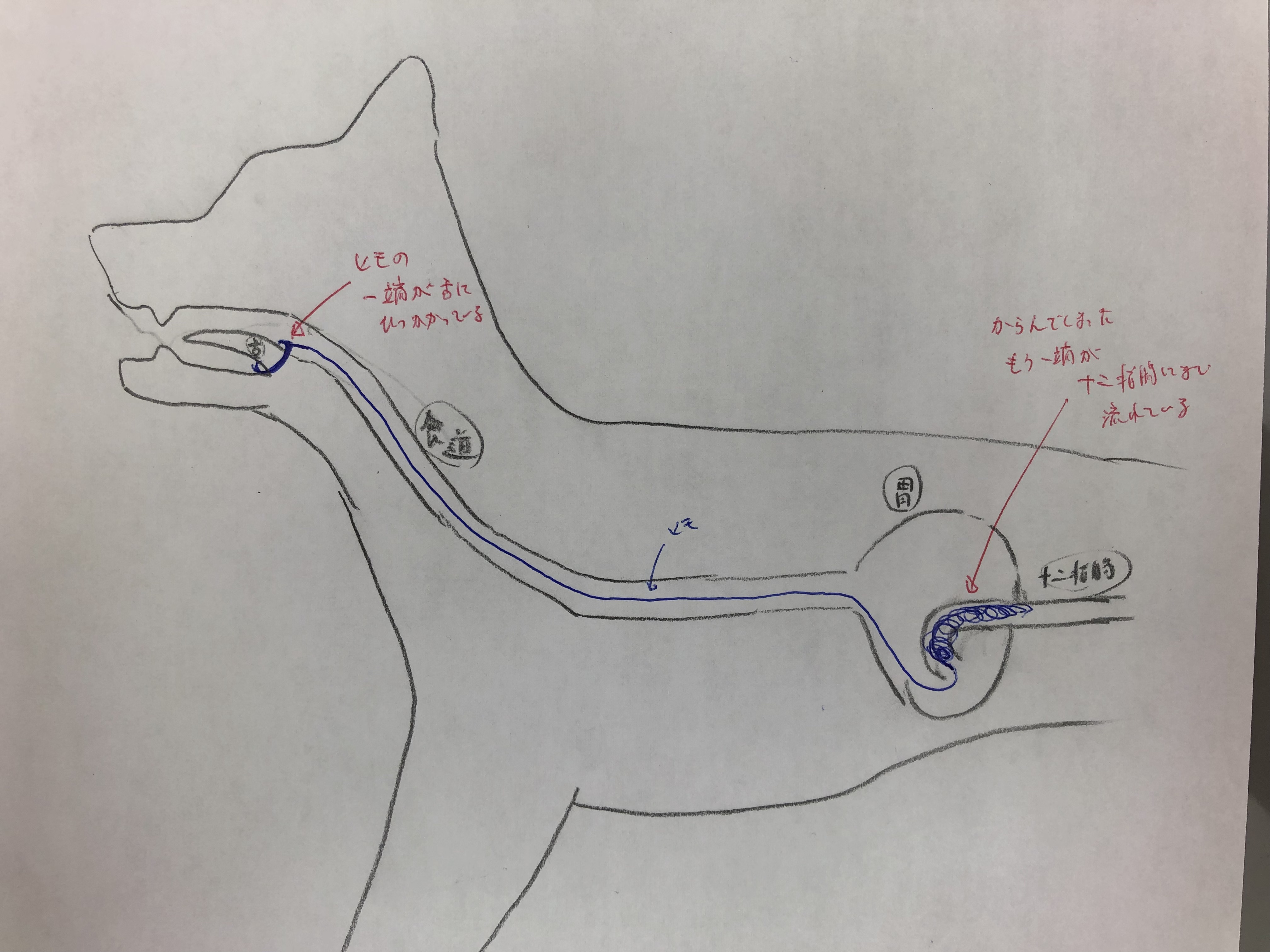

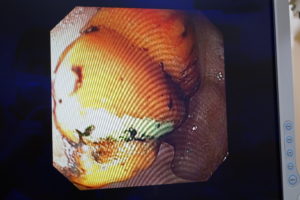

この症例は、ヒモ状異物の症例です。食欲もあまりなく、何度も吐いてしまうということで、レントゲン検査・バリウム検査をした所、十二指腸にバリウムが残っているという異常所見が認められました。内視鏡検査で確認したところ、これは異物(ヒモ)が引っかかっていたということがわかりました。ヒモは通常のレントゲン検査では写らないことがほとんどです。バリウム検査でも中々診断が難しいのですが、今回はヒモの一部が絡んで塊になり、さらに繊維の中にバリウムが残っていたため、検出ができました。

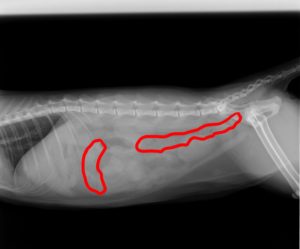

↓通常のレントゲン写真では明らかな異物の影は認められません(胃が拡張していることは異常です。)

↓バリウム造影をしたレントゲン写真。胃の出口、十二指腸のあたりにバリウムが残っています

↓更に時間が経って大部分のバリウムが大腸に流れているにもかかわらず、一部が十二指腸で止まっています。これは異常です。

内視鏡を用いて、このバリウムが残っている部位に何が起こっているのかを確認したところ、それが異物であったということが判明しました。またこの症例では、糸が一端が舌に引っかかっており、そこから腸まで繋がっていました。ヒモは引っ張ると内臓を引き裂く可能性があるため、食道や胃、腸を傷つけないように、慎重に引っ張り出しました。摘出後は症状が改善し、元気になってくれました。

↓模式図

今回の例はヒモの絡まった部分にバリウムが残ってくれたことで、異常が検出されましたが、絡まっていない部分はバリウム検査でも検出されていません。異物の検出は難しいことが多いため、「食べたかどうか」というご家族のヒントがとても重要になってきます。受診前に是非よくよくご確認頂き、まずいものを食べている場合は、なるべく様子を見ずに早期の対応ををお願いいたします。

2022年2月3日

続いて、内視鏡・胃カメラについてです。

個人的には、吐かせても異物が出てこなかった時や、吐かせると食道に刺さりそうで危ない時などに利用します。

全身麻酔が必要なので、そちらのリスクを考慮しながらとなります。またごはんを食べてしまっていると、処置が難しくなりますので、異物を食べた時に動物病院を受診する際は、ゴハンを与えるどうかは受診前に担当の先生に確認した方が良いです。基本的には絶食が無難ですが、催吐処置をする際には、病院ではゴハンを食べない子は、自宅でゴハンを食べて来てもらった方が良いと判断するケースもあるかもしれません。

ここから実際の胃カメラを使った症例についてです

↓レントゲンで胃の中に何かあることがわかります。レントゲンで写ってくれるとわかりやすいです。

飼い主さんは、異物を食べたかどうかわからず、自宅で何度か吐いたけれども、異物が出てこなかったため、胃カメラを実施することになりました。

↓胃カメラで見た胃の中の異物

↓こういった器具を使って異物を取り出します。

↓摘出した異物

摘出した後、麻酔覚醒も良好でしたので、当日夕方には無事帰宅されました。

2022年2月3日

今回は異物誤食について書いてみようと思います。

異物つまり本来食べてはいけないもの誤って食べてしまうこと(異物誤食)は、わんちゃん・猫ちゃんを飼っていると比較的よく経験することです。特に若い内は好奇心が旺盛で、何でも口にしてしまいがちです。本当に「え?なんでこんなものを!?」というような物を食べてしまうことがあります。当院でもしょっちゅうこの異物誤食を経験します。例えば、小石や竹串、梅干しの種、おもちゃ、ヒモ、スーパーボール、肥料、ご家族が飲んでいる薬、洗剤、電池などなどです。

異物を誤食した際、それが大きな物だと腸閉塞を起こしたり、それが中毒物質だと胃腸を溶かしたり、発作を起こしたり、腎不全を引き起こしたり、様々な怖いことが起こり、場合によっては命を落としてしまうことや、後遺症が残ってしまうことがあり、心配なトラブルとなります。

異物を食べてしまった時の対処ですが、基本的には食べてしまったら、なるべく早めに適切な処置をとることが重要です。おもちゃや石、竹串など飲んだ直後、胃の中にあるだけだと特に症状は出ないことがほとんどです。症状が出るのは、おもちゃや石なら、胃の入口や出口あるいは腸に詰まってしまった。竹串なら胃を貫通したなどが起こった時となり、かなり重症で命に関わり緊急手術が必要となります。なので症状が出る前の元気な内に、除去することが重要となります。中毒性物質に関しても、例えば最近はほとんど見かけなくなりましたが、エチレングリコール(不凍液)を誤食した際には、数日後症状が出てからでは手遅れとなるので、飲んだらすぐに治療を開始することが望まれます。

おもちゃや石などを除去する方法には、「吐き気を催すお薬を投与」することで吐かせるという方法がまず挙げられます。それでも出ない時には全身麻酔をかけて胃カメラで除去するという方法があります。それでも出ないようなものの場合には胃を切って取り出すという方法が検討されます。

それぞれの処置にはメリットとデメリットがあるので、異物がどんなものであるかで、治療方針を検討する必要があります。場合によっては敢えて様子を見て、便から出てくるのを待った方が良いというケースもあります。そこで重要となるのが、本当に食べたか、丸飲みだったのか、小さくしてなのかとなります。これは飼い主さんにしかわからない(飼い主さんもわからないことも多々ありますが)ことなので、よーくよくご家族や部屋の中をご確認ください。レントゲン検査でわかるケースもありますが、基本的には金属や骨などの密度の高いものに限られてしまいます。

2021年12月27日

寒い日が続いております。年末年始色々とイベントがあるかと思われますが、体調を崩さないようお気をつけ下さい。

今年度の年末年始のお休みについてです。

・申し訳ありませんが、ホテルや入院も対応しておりません。

休診日の急患対応に関しましては、救急病院をご提案させて頂いております。

宜しくお願い致します。

横浜もみじ動物病院

中西啓介

2021年8月20日

暑い日が続いていますね。熱中症にはお気をつけくださいね。

今年は病院でアサガオを育ててみています。無事キレイな花を咲かせてくれて、最近は種を少しずつ収穫しています。

今回は便秘について書いてみようと思います。

「便秘」とは実は共通の定義が無いちょっと曖昧な言葉なようです。調べてみると「3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態」「本来体外へ排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」などと定義されているようです。

実際どれくらい便が出ないとまずいの?これって便秘なの?という質問が時々あります。個人的には「毎日1日に必要な量のご飯を食べていたら、1日1回は便が出る。」というのが正常なのかなと思います。「便が2〜3日に1回しか出ない」、「便がすごく硬くて出しにくそうにしている」などがあれば便秘もしくは便秘気味なのかなと思われます。ただ便の量は食べ物の種類、消化具合によっても変わります。ご飯を何日も食べて無いと便自体ができませんので、何日も便をしない状況になることもあります。時々これを便秘だと言われる飼い主様もいらっしゃいますが、便秘ではなく他の病気の可能性が高いので、他に症状やきっかけが無いかチェックして、かかりつけの先生にご相談ください。

便秘は放っておくと、大きなトラブルに発展することがありますので、早めに気づいてケアしていくことが大切です。初期のケアとしては、食事療法が効果的なことが多いです。肥満症は便秘を始め様々な病気のリスクを高めますので、太らせないことも大切なケアとなります。(その他、人と同じで、水分をしっかりとる、運動をする、お腹のマッサージも効果があるのでは?と考えられています。)

重症な患者さんは猫ちゃんに多いのですが、ある程度進行すると、お腹がはって痛い、食欲が無くなる、吐く、トイレに何度も行くけど出ない、排便痛などの症状が出ます。更に悪化すると、自分では全く便が出せなくなり、定期的に病院で便を掻き出してやらなくてはならなくなることもあります。

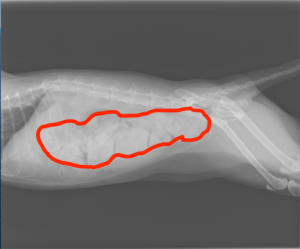

↑正常な子のレントゲン写真・赤く囲っている部分が便

↑便秘の子(巨大結腸症)のレントゲン写真・赤く囲っている部分が便で、お腹の中を大きく占めていることがわかります

下の写真の子はひどい便秘症で、食事療法やお薬を試したのですが、あまり効果が無く、定期的に便をかき出してあげていました。しかしストレスが大きかったため、手術をして大腸の大部分を摘出するという手術を実施致しました。以降、食事療法は続けていますが、自力で排便することができています。

※手術にはメリットとデメリットがありますので、かかりつけの先生とよくよくご相談をください。なるべく重症化させないよう、早めに気づいてケアをしてあげることが大切です

※初診の方のお電話での詳しい相談はご遠慮願います。まずはかかりつけ医とご相談ください。それでもお困りでしたら診察を受けて頂き、直接お話をさせてください。

2021年5月7日

今年もゴールデンウィークが終わりました。冬に葉っぱが全て落ちてしまい、ダメになってしまったのかと心配していた紫陽花が、今年も綺麗な花を咲かせてくれようとしています。

今回は、チェリーアイ(第三眼瞼腺脱出・逸脱)について書いてみようと思います。

ワンちゃん、ネコちゃんの眼には人には無い構造物がいくつかあります。その1つが第三眼瞼(だいさんがんけん)もしくは瞬膜(しゅんまく)となります(第三眼瞼=瞬膜)。第三眼瞼つまり第3のまぶた、その名の通り3枚目のまぶたがワンちゃん、ネコちゃんを始め多くの動物に存在しています。その第三眼瞼の根元部分にある涙を分泌する第三眼瞼腺がひっくり返って出てくるのが、チェリーアイ(第三眼瞼腺脱出)というトラブルです。

↑左目の内側から出ている眼を覆う膜が第三眼瞼です。こちらは充血しています。

↑こちらは逆側の右目です。瞬膜腺がポコっと出ています。チェリーアイです。

チェリーアイは、ビーグル、アメリカン・コッカー・スパニエル、ブルドッグ、チワワなどの犬種に見られ、特に若いワンちゃんに多くみられます。先天的に第三眼瞼腺の固定が脆弱なことが原因の1つと考えられています。また年齢に関係なく目の炎症や外傷などによっても引き起こされることがあります。

症状としては、第三眼瞼腺が腫大し、第三眼瞼から飛び出して赤く腫れあがった状態になります。この結果、腫れあがった第三眼瞼腺が目を直接刺激することや、目の不快感でワンちゃん自身が目をこすったりするために涙が出たり、結膜炎や角膜炎を併発することがあります。多くの場合、目に何か出来物がある、目が腫れている等でご相談を受けます。

治療法はいくつかあります。点眼薬や内服薬の投与により、飛び出した第三眼瞼腺の炎症を軽減させる。大人しい子でしたら局所麻酔のみで反転した第三眼瞼腺の位置を戻すなどがありますが、再発しやすいです。再発をくり返す場合や、完治しない場合には外科手術によって固定・整復が検討されます。手術法は以前は切除が行われることもあったようですが、近年では第三眼瞼腺が涙の多くを産生している組織であり、切除することにより、ドライアイの原因となりうるということがわかったため、切除をせずに固定術を実施することがすすめられています。そのままにしておくことでもドライアイの発症リスクがあがるため、可能なら積極的な治療が検討されます。外科手術の場合は基本的には全身麻酔が必要となりますので、麻酔をかけられる状態なのかも含めてのご相談となります。担当の先生によって、色々なご意見があるかと思われますので、担当の先生と治療に関してよく相談してみてください。

↑チェリーアイになった子の第三眼瞼をめくった状態です

↑第三眼瞼を元の状態に戻して、固定した所で

※初診の方のお電話での詳しい相談はご遠慮願います。まずはかかりつけ医とご相談ください。それでもお困りでしたら診察を受けて頂き、直接お話をさせてください。