神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目2−25

ハスミドミトリー001

2023年2月21日

今回ぜひワンちゃんを飼ってよかったなと思って頂きたいと思ったため、しつけについて書かせて頂きました。個人的な見解が多く、決して全てが正しいと思ってはいません。また辛辣なことも書いていますが、できたら大きなトラブルになって欲しくないという気持ちからのものです。お気を悪くされるかもしれませんがご容赦願います。

・・・ワンちゃんのしつけのお悩みについて、すぐに書きたい所なのですが、必要なことなので、まずワンちゃんを飼う上での基本的なルールを書かせていただきます。日本にはワンちゃんを飼う上でのルールに「動物愛護法」、「狂犬病予防法」、「感染症法」、「各都市における条例」等があります。飼い主さんは、これらのルールを最低限守らなければなりません。簡単に言うと・・・

◯虐待などはせず愛情を持って最後まで飼ってください。

・飼い主さんには、終生飼養の義務があり、基本的には亡くなる時まで責任を持って飼い続けなければなりません。

・どうしても飼えない場合は、次の飼い主さんを探してあげてください。

・動物を捨てることは虐待となります。私自身も何度か発見したことがありますが、動物病院の前に動物を捨てる方がいらっしゃいました。これは虐待となり罰則があります。近年では法律が厳しくなり、獣医師がこういった虐待行為を見かけたら通報する義務が出来ました。

・虐待は、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。海外では、過剰に太らせることも虐待だと判断されたケースもあるようです。普通に飼っていれば、まず何か問題になることはないですが、動物に対する扱いについて社会の見る目が少しずつ厳しくなってきているなと感じます。

◯他の方に迷惑にならないように飼ってください。

・お散歩中にうんちをしてしまったら持って帰ってください。

・誰かを怪我させてしまったら、飼い主さんとして責任を持って対応をする必要があります。まずは相手の方が怪我をされてますから、病院へ行って頂く必要があるでしょう。また翌日までに地域の保健所に報告する義務があります。

※当院でも毎年何件かは、人やワンちゃんを噛んだ、噛まれたということでご相談に来られます。人が怪我した場合の治療は、獣医師ではなく、人医師、皮膚科や外科にご相談ください。噛んだ側のワンちゃんの飼い主さんは保健所へ報告し、狂犬病の鑑定(ここで動物病院にかかることになります)等、所定の手続きを受けてください。噛まれた側のワンちゃんの治療については、もちろん動物病院での対応となります。

※事故が起きた時、近年は社会が感染症への関心が増していますので、噛まれた側から「お宅のワンちゃん感染症に罹っていないですか?」と、かなりシビアに問われるケースがあります。狂犬病の予防接種はもちろん義務ですし、その他の予防を実施しておくことは、感染症からワンちゃんやご家族を守るだけでなく、周りの方を守ることにもなります。またいざという時にキチンと飼っているという証明にもなりますので、とても重要かと思われます。

◯迷子や災害時の個体識別のためにマイクロチップを入れましょう。

・マイクロチップが義務化されています。すでに飼っている子の場合は、努力義務という形となっております。(2023年現在では、罰則などはないです)

◯お住まいの市町村にワンちゃんの登録をしましょう。

・生後91日齢以降のワンちゃんは、飼っていることをお住まいの市区町村の窓口へ申し出て登録し、鑑札(マイナンバーのようなモノです)を発行してもらう必要があります。

◯感染症にならないよう、感染症を広げないように飼いましょう。

・日本にはワンちゃん同士でうつる病気や、ワンちゃんから人にうつる病気もあります。特に狂犬病は国内には無い病気なのですが、人間も感染する危ない病気なので予防接種は義務となります。近年では感染症への意識が高まっておりますので、賃貸での飼育時、ドッグランやトリミング、ペットホテルを利用する時などに、混合ワクチンやフィラリア予防、ノミダニ予防等の証明書の提示を求められる機会も増えてきています。

などです。

法律の改正が定期的にありますので、動物を飼う時はそういった情報もなるべく仕入れるようにしてください。

2023年2月7日

前回に引き続き、歯のトラブルについて書いてみようと思います。

今回は根尖部膿瘍(歯の根っこが歯周病菌におかされ、骨が溶け、炎症が起こり、膿が排出される病気です)のワンちゃんです。

歯のトラブルが起きた時、必ずしも歯がおかしいと気づかれてご来院するというわけでもありません。「頬から膿が出ている」、「頬に傷がある」ということでご来院し、色々と調べてみると歯が原因だったということがあります。

↑頬が何だかおかしい。これは結論としては歯が折れて、歯周病、根尖部膿瘍になったことが原因となります。

頬から膿が出ているとなると、まず歯のトラブルが疑われるのですが、皮膚炎や外傷、がんなど、他の原因も考えないといけません。下記のように検査や治療を行っていくことで、原因がハッキリとしていきます。

-scaled.jpg)

↑治療前の歯の肉眼所見です。どの歯が原因でしょう?このケースだと肉眼所見ではハッキリしません。

全体的に茶色い歯石が付着しており、歯肉が赤くなっています。

よくわからないかもしれませんが、特に赤丸の部分は歯が折れているように見えます。原因は多分ここでしょうか?

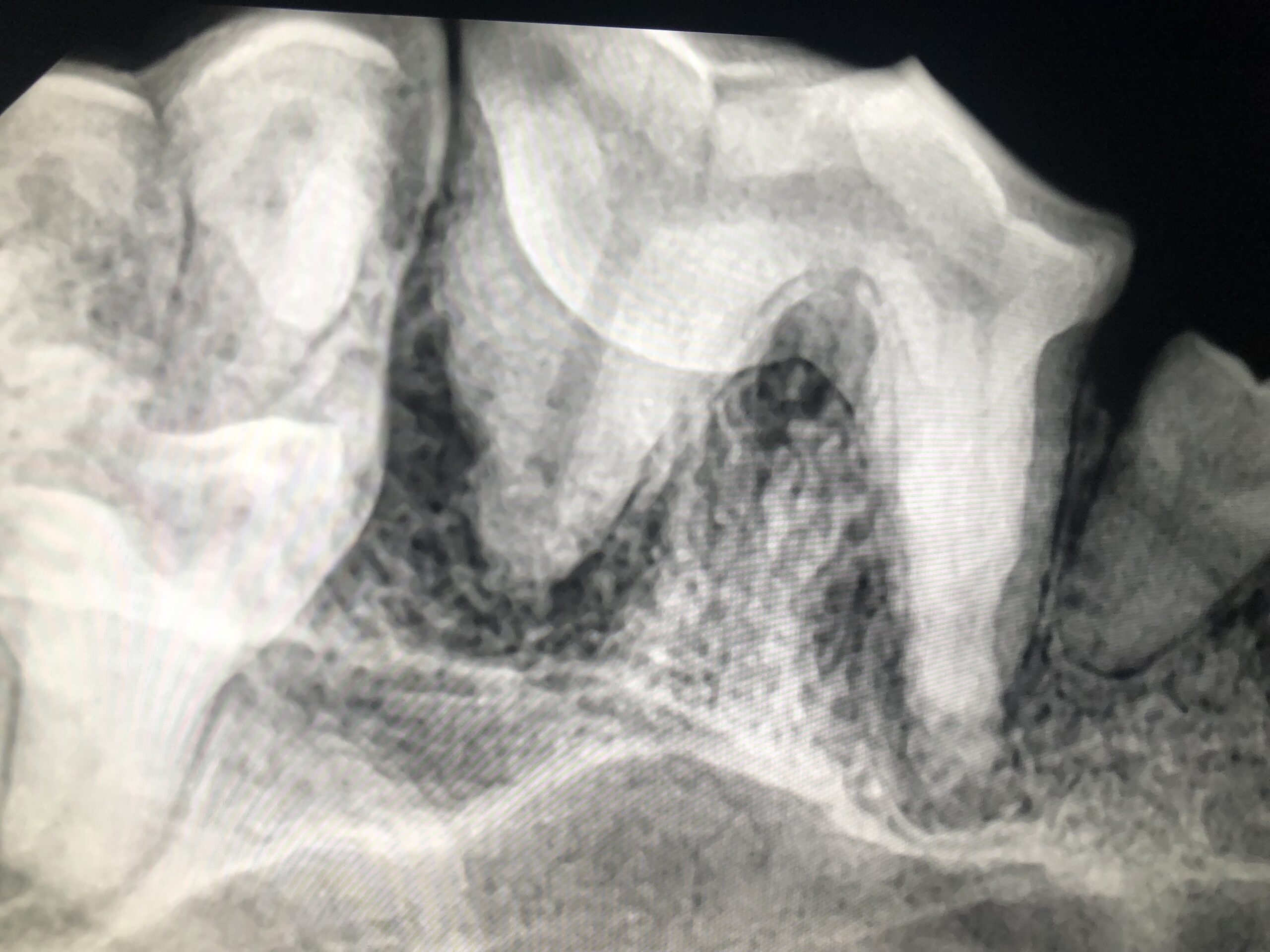

↑ハッキリさせるために病変部がどこなのか、全ての歯を1本1本レントゲンでチェックします。

左側は上の赤丸の歯で、歯の周りの骨が溶けている(何だか黒くぼんやりしている)ことがわかります。

右側は正常な歯で、歯の周りの骨がしっかりとキレイな様子がわかります。

↑赤丸の歯を歯石を取った所です。やはり歯が折れています

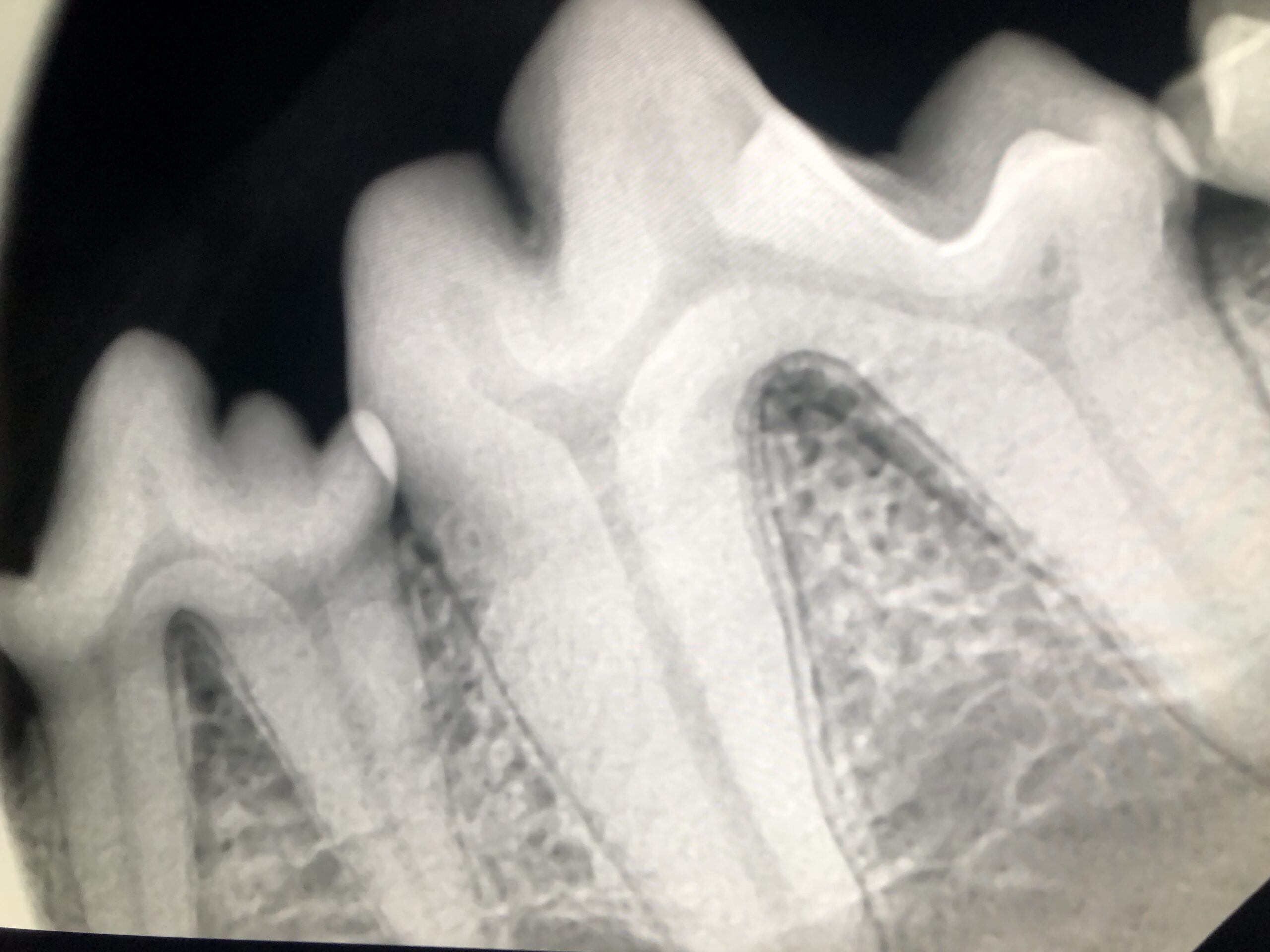

↑レントゲン検査で明らかに悪いとわかったので、歯科用ドリル等を使い抜歯をしました。

右側は歯の断面で、穴が開いていることがわかります。歯周病菌に歯の内部を侵されていったのだと考えられます。やはりこの歯は悪そうです。

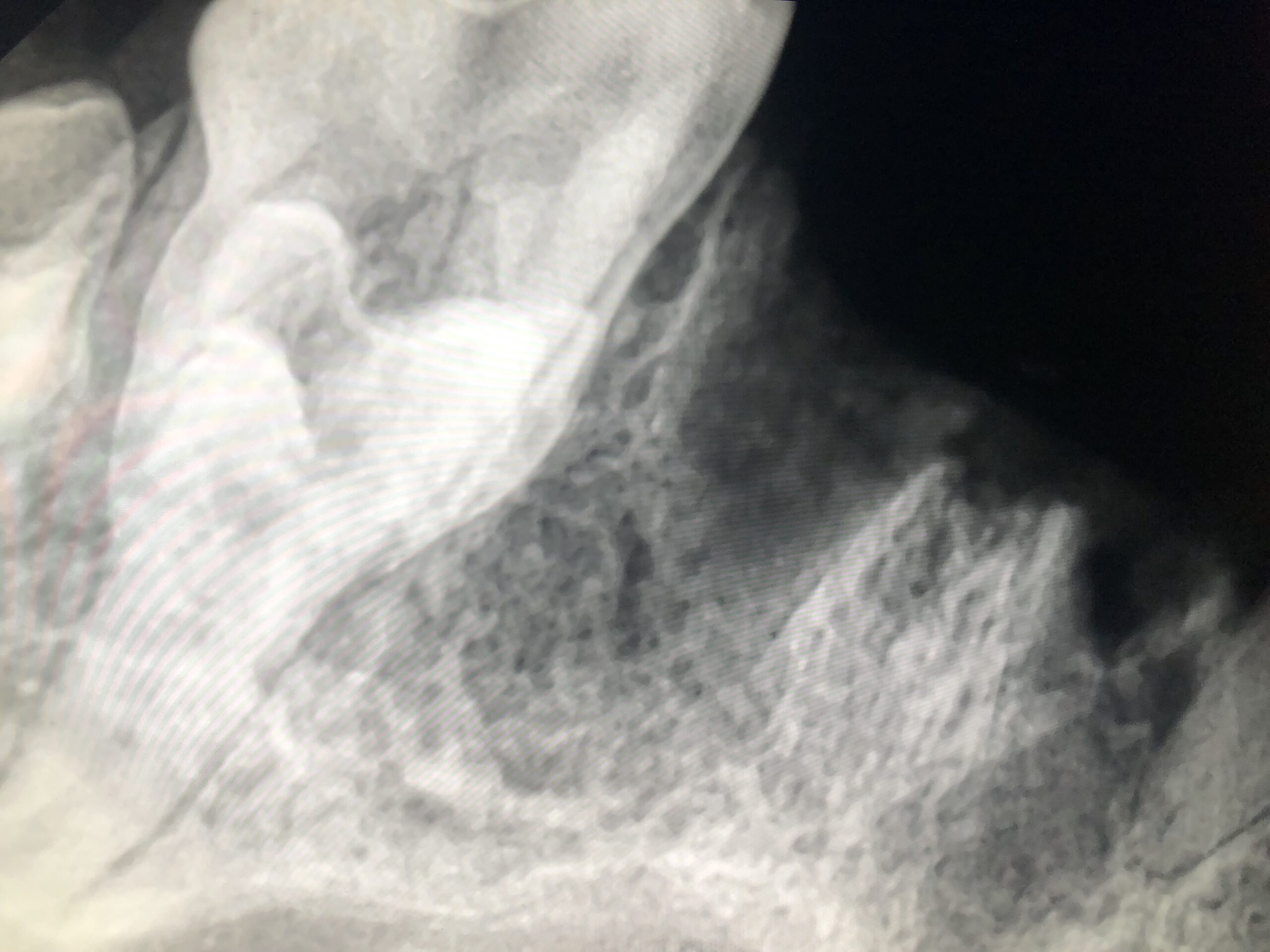

↑抜歯後に、歯の根っこが残っていないかチェックしています。

-scaled.jpg)

↑左側の抜歯した部位は穴が開いており、そこから右側の写真の器具を入れてみます。すると・・・

↑右側のように、器具の先端が頬まで貫通していることがわかります。

つまりこの歯が病変部で、ほぼ間違いなさそうだとわかります。

歯が折れ、露出した歯髄から歯周病菌が侵入し、歯全体そして特に歯の根っこの周りがおかされ、骨が溶け、炎症が起こり、膿が溜まり、それが軟らかい頬から排出されたのではないかと考えられます。

-scaled.jpg)

↑抜歯後の穴をよく洗浄し、歯槽骨を切削機なめらかにして、吸収糸で縫合しています。

-scaled.jpg)

↑左側が処置前で、右側が処置後です。

他の歯も歯肉炎・歯周病になっていますので、スケーリング、ルートプレーニング、ポリッシング等の治療(処置)を実施しました。

↑処置後しばらくしての写真です。左は頬が治っていることがわかります。

右は抜歯部位で、まだ縫合糸が残っていますが、粘膜がキレイに癒合して穴が塞がっていることがわかります。糸はしばらくしたら取れるので、基本的にはそのままにしておきます。

歯が折れてしまうと、それが原因で根尖部膿瘍を引き起こしてしまうケースがあります。

わんちゃんは噛むことが大好きな子が多いですが、硬すぎる物を与えると、歯が折れてしまうことがよくありますので、ご注意ください。やはり予防が一番大切です。

もし歯が折れてしまった場合には、抜歯や歯内治療等いくつか治療選択肢があります。(上記の子の場合は歯内治療は適応できません。)

歯がどの程度の重症度で折れているのか、折れてからどれくらい時間が経っているのか、普段から歯のケアができるか、歯の治療の為に麻酔がかけられるか(複数回かけないといけないケースもあります)、費用面はどうか等の様々な要因で治療選択肢は変わってきます。歯が折れた時は、かかりつけの先生に早めにご相談をしてみてください。

<歯が欠けていた別のワンちゃんの治療例>

↑歯が折れた子の治療は抜歯になるケースが多いのですが、幸い歯髄が出ているわけではなかったので、レジンで補修しました。

↑歯が折れた子の治療は抜歯になるケースが多いのですが、幸い歯髄が出ているわけではなかったので、レジンで補修しました。

歯が汚れてきたので(左が処置前)、そろそろクリーニングをしたいとのことで、クリーニングをしてみたら、歯が少し欠けていることがわかりました(真ん中)。ここに汚れが溜まりやすいことと、さらに削れたら露髄し、しみたり、歯がダメになることもあるかもしれないので、補修しました(右側が処置後)。

2023年2月2日

歯のお悩みでたくさんの患者さんがご来院されるので、今回はよくある質問について、書いてみようと思います

A1:ある論文にて歯のケア(スケーリング)を定期的にしている犬では、していない犬よりも寿命が長いというデータが出ています。また心臓病のある犬とない犬では、心臓病の犬の方が血中の歯周病菌が多い、つまり心臓病と歯周病は関係しているのではないかと考えられています。心臓だけでなく、肝臓や腎臓への負担もよく言われています。歯周病で歯が痛い、顎の骨が溶けて折れてしまう、歯の根っこから膿が多量に出てしまう等、様々な怖いことが起こるため、歯のケアが重要だとされています。ちなみに、2歳までに80%の犬が歯周病であったというデータもあります。当院にかかっている患者さんでは、デンタルケアを頑張られている方が増えていますので、もう少し低いようには感じます。歯周病関連のトラブルはとても多いので、重要だと考えております。

A2:あまり難しく考えないでください。ご自身の歯磨きと一緒です。できたら毎食後が望ましいです。歯の表も裏も間も歯周ポケットも1本1本丁寧に磨くのが望ましいです。ただこれが中々大変だし、難しいんです。歯磨き大好きというワンちゃんは少ないです。毎日やるっていうのは正直大変です。毎日が難しければ、2日に1回でも、今日は前歯だけ、明日は奥歯だけでも良いんです。やらないより良いんです。できるところから少しずつやってみてください。ただし噛まれる時は無理はしてはいけません。

A3:歯磨き粉のメーカーさんからは、使った方が効果的だというデータを出されていらっしゃるので、効果的なのではないかと思っています。しかしまずはブラッシングの仕方が大切です。歯の間にゴハンが挟まっているのを取らずに、そこに一生懸命歯磨き粉を塗っても、効果が十分に発揮されません(歯磨き粉によっては、塗るだけで炎症を抑える作用や、菌の発育抑制作用があるものもあります。ただ根本の歯垢や食べかすを取ることがまず大切です)。やはりブラッシングの仕方が大前提です。あと人用はキシリトールが入っているので使用しないでください。ワンちゃんにキシリトールは毒性があります。

A4:大前提として歯ブラシでのブラッシングが一番だと思います。飼い主さんご自身でデンタルシートを試したと考えて頂き、歯のザラザラ感はどうでしょう?歯の間は如何でしょう?きっと歯ブラシの方が良いと思われる方は多いのではないでしょうか?そして何よりもワンちゃんで多い歯周病は歯周ポケットに汚れが溜まって起こる病気です。この歯周ポケットはブラシじゃないと綺麗にできないんです。だからこそ歯ブラシが一番となります。でもそうです。歯ブラシをやらせてくれないんです。そういう時にブラッシングをやる前の練習として、デンタルシートを使うと良いと思います。

A5:歯磨きガムも効果があるのですが、ブラシやシートで拭くよりも効果が落ちる傾向にありますので、補助として利用されると良いと思います。想像してみてください。もし飼い主さんご自身が歯磨きガムだけで自分の歯をキレイにキープできそうか?できる方もいるかもしれませんが、中々難しいのではないかと私は思います。ちなみに一般的な歯磨きガムは、ガムをかんだ時の摩擦で歯垢が取れます。飼い主さんがやりがちなミスのNo. 1は、ポイッとそのまま与えることです。よく観察してください。一体何回ガムをかんだでしょう?数えてみてください。大して噛みもせずに飲み込んでいる子が多くないでしょうか?与えるなら逆側を持って、簡単には飲み込ませないようにして、前歯、奥歯、左右何度も噛ませてください(※噛まれないよう注意してください)。あと与える量も注意です。推奨量が袋に書いてあるかもしれませんが、意外と書いてある推奨量でも量が多いケースが多いです。要は太りますので、その子その子で量の調整が必要です。ヒントとしては自分が食べる量で考えてみてください。ベスト体重が3kgの男の子の成犬にガムを1本与えるとはどういうことか?私達換算言うと成人男性、170cm、60kgだとしたら、ガム20本です。そりゃ言い過ぎだよと言うなら、半分にしましょうか?ガム10本です。毎日ガム10本をご自身が食べたらどうなるか?意外とカロリーが高そうに思えませんか?歳とともに基礎代謝が低下してきている私にとって、いつものゴハンにプラスして毎日ガム10本食べなさいと言われると、1ヶ月後の体重は大変なことになっていそうです。わんちゃんは太れば太る程、平均寿命が短くなるというデータが出ていますので、良かれと思ってやったことが悲しいことになるかもしれません。歯磨きガムは与え方が大切です。

A6:普段から何かを齧っている子は、そうでない子に比べるとデータでも経験的にも歯がキレイな傾向にあります。齧ることの摩擦で歯垢が取れるのでしょう。齧ることは歯に良さそうです。ただここにも注意点があります。①硬すぎる物は与えない。ひづめ等ある程度の硬さがあるものは歯が折れることがあります。特に奥歯の大きな歯が折れることが多いです。歯が磨耗してほとんどなくなっている子もいます。また②食べてしまわないように注意(誤食)。本来は食べてはいけない物を丸呑みしてしまい、腸に詰まってしまうケースもあります。好みもあるので、具体的に何を与えると良いというのは、すみませんが難しいです。硬さや安全性で言うなら、やはりガムが無難ではあるかもしれません。

A7:これも結構難しいんです。わんちゃんの口の大きさってかなり幅がありますので、まずはお口のサイズにあったブラシを選ぶ必要があります。そして毛先が硬いものはあまりすすめていません。実は歯磨きが痛くて歯磨きが嫌だというケースも結構あるんです。それは毛先が硬くて痛いということも要因の1つなります。あとはすでに歯周病があり、デリケートな状態なのに更に毛先が硬いもので磨くと、やはり痛いんです。痛くないけどしっかりと取れる毛先が望ましいです。今のところ特に小型犬にはヘッドが小さくて毛先が硬過ぎない動物用の歯ブラシをすすめています。

A8:歯周病が進行すると抜歯をする必要が出てきます。歯の根っこの部分にバイ菌の塊がついて、歯の周りの骨が溶けてしまっており、その歯が残っていることで本人がツラい思いをして、可哀想なので抜くことがあります。むしろすでにグラグラで接着剤のようになっている歯石を取るとポロリと抜けてしまうことも多いです。歯を抜くのは可哀想ですし個人的には歯を抜きたくないので、抜かなくて良いように歯磨きをして欲しいです。そして汚れてきたら歯がダメになる前にクリーニングをしてあげると良いです。獣医としては、全部の歯をキレイにすべきと言わないといけないのかもしれませんが、長生きすると、私達人間でもどうしても1本か2本、歯がダメになることがあるかと思います。できる範囲で良いので健康な歯をキープしてあげて、健康で元気に長生きしてもらいたいと思っています。

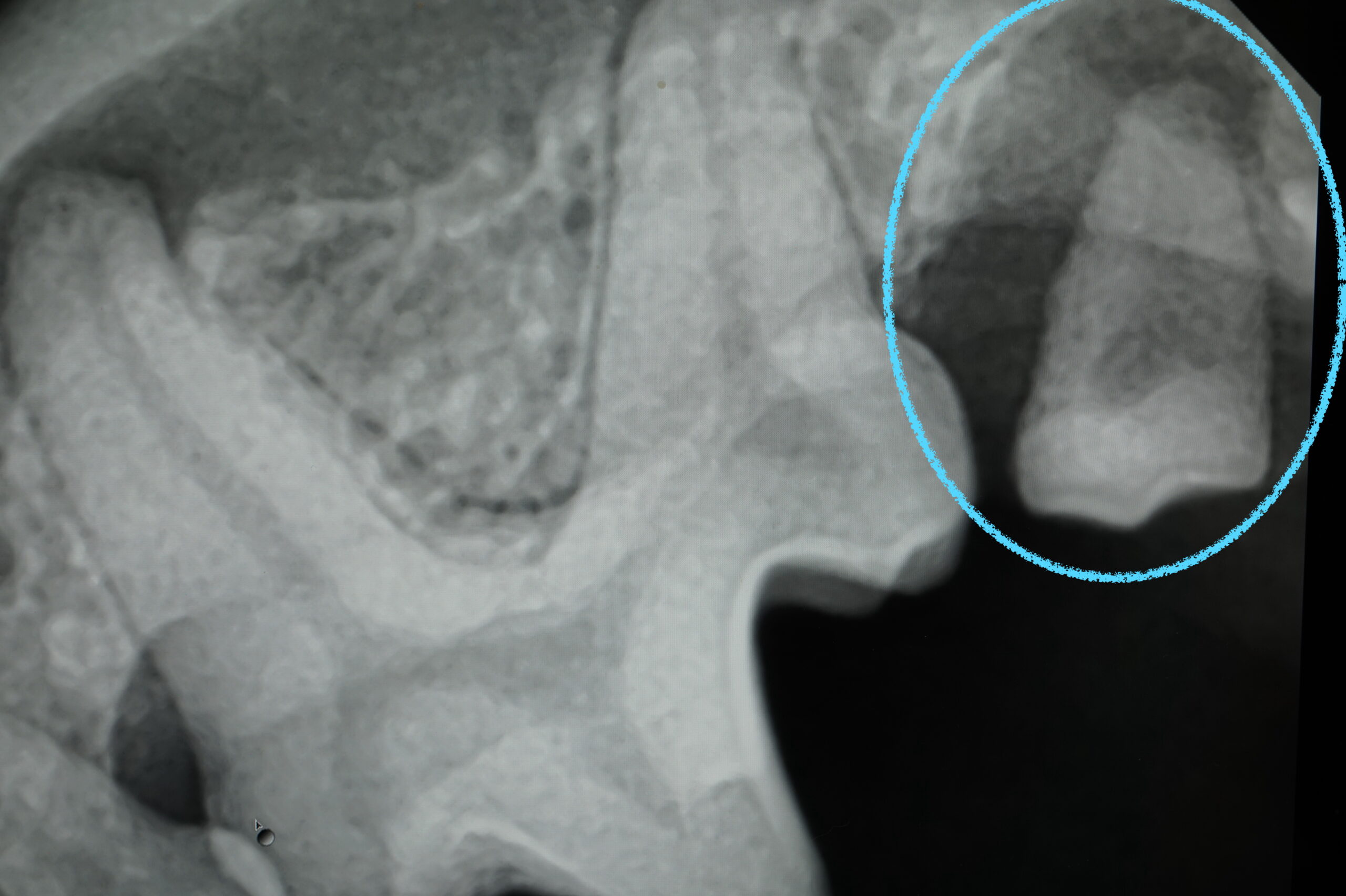

↑ 左は正常な歯のレントゲン、右は歯周病の歯のレントゲンです。右側の青丸の歯の周りが左に比べて黒くなっていることがわかります。これは歯を支える顎の骨が歯周病菌により溶かされていることを示唆しています。

↑ 上記のレントゲンに写っている歯周病におかされてしまった歯です。歯の表面(下の部分)は白いですが、歯の根本(上の部分)は茶色い歯石や歯垢が付着しています。イメージとしては歯の根っこが腐っています。腐ったものが口の中でずーと刺さっていて、どんどん顎の骨が溶かされていたら嫌じゃないでしょうか?残しておいたらワンちゃんにとって害にしかならないので、抜去しています。

A9:当院では歯の治療を行う際には、基本的に全身麻酔を実施しています。麻酔をかけないとキチンとした治療ができないし、危険だし、動物が可哀想だからです(次のブログを見ていただければわかると思います)。飼い主さんのほとんどの方が歯医者さんに受診されたことがあるのではないかと思います。私達も歯医者さんと同じようなことをやります。歯を1本1本、表も裏も間もチェックして、歯周ポケットは深くなっていないか、汚れが溜まっていたら、歯の表も裏も間も歯周ポケットの中もキレイに掃除をします。歯周病は歯周ポケットの中に汚れが溜まりどんどん広がって骨を溶かしていく病気です。軽度の歯周病の治療の際には、この歯周ポケットの中の汚れを取ることで治療が可能なのですが、「アーンしてね」や「動かないでね」と言っても動物には中々できないので、麻酔をかけずに歯周ポケット内の汚れを取るのは非常に難易度が高いです(麻酔をかけないでも、大人しい子でしたら表面の歯石は取れるかもしれませんが、しっかりとした治療ができたか?と聞かれると私には難しそうです)。そもそも歯周病があって痛いわけなので、無理やり押さえつけてやるのは、きっとツラいことなのではないでしょうか?更に歯がもっと悪くて抜歯が必要ですとなったら、麻酔をかけないで抜歯をするのは、よほどグラグラしていてポロリと抜けるような状況でなければ、きっととても痛いでしょう。一方でもちろん麻酔をかけるリスクもありますので、メリット・デメリットを天秤にかけて治療をご提案しています。話は戻りますが、できたらなるべく歯磨きをしてください。

A10:まず歯石取りという言葉やイメージが先行していて、何だかわからなくなっているのではないかと思われます。そして具体的にいつというのは、「その子とご家族次第」がお答えになります。

それでもどうしたら良い?というご質問に対しましては、個人的には今のところ最低2〜3年以内に1回くらいのペースで、お口のチェックを受けられてはどうか?とアナウンスをしています。

理想的には歯磨きがしっかりとできていて、歯垢も歯石の付着がなく歯周病になっていない、そしてその他、歯が折れる等といった口腔内の病気が無いなら、歯石取り、歯内治療、抜歯等の治療は必要ありません。

ただ一生懸命歯磨きをしていても、私達自分自身の歯であっても、歯科医に診てもらうと歯石がついている、中には虫歯や歯周病を指摘されることがあります。そのため人では、半年毎の歯科検診がすすめられています。早期発見早期治療でなるべく健康な歯を残していくことは、人でもとても重要だと考えられているからです。寿命と健康寿命が伸び、認知症の予防にもなるとされています。

わんちゃんの場合も、予防歯科の考え方は同じで、結果的には歯石も取るのですが、定期的に歯科検診をし、なるべく健康な歯が残るようにしていきましょうということになります。歯科検診の頻度は、先生によってご意見も変わりますが、ある専門の先生は半年に1回、少なくとも1年に1回はやった方が良いでしょうとおっしゃっています。ただ人と違うのが、ワンちゃんの場合はしっかりといた歯のチェックをするためには、やはり全身麻酔が必要になるということです。

私個人は、飼い主さんの予防意識や、実際にどの程度のデイリーケアができるか、麻酔をかけられそうか、口の中のトラブルの重症度等を加味して、対応させて頂いております。

具体的には、定期的な歯科検診を受けられている方、見た目だけではきっちりと評価はできないのですが、歯槽骨が溶け始めていそうな所見が出る前(抜歯が必要になる前)に定期的に治療を受けられる方。すでに歯周病があるがこれから予防歯科を頑張りたいという方、日頃のケアはできないのだけど歯周病で歯が痛くてご飯が食べられない、根尖部膿瘍で頬から膿が出続けている等、本人の苦痛がヒドイ場合のみ治療をするという方など、様々なパターンがあります。

A11:言葉では言い表すのが難しいので、いつも紹介させていただいているドッグトレーナーの先生の無料動画を見て頂くことをまずオススメします。

↑当院HPの一番下にあるこちらのリンクから飛んでみてください。ワンちゃんの飼い主さん必見のしつけ動画をたくさん載せてくださっています。

それでも難しそうなら、かかりつけの先生やトレーナーさんと相談してみると良いと思います。

「ウチの子は歯磨きを嫌がるんです」と言われる方がおられますが、大丈夫です。私が知る限り歯磨きが好きという子はとても少ないです。うまくトレーニングを重ねていくことで、「好きではないけど我慢できる」、「歯磨き事態はそれ程好きではないけど、褒めてもらえるから、ご褒美がもらえるから好き」までできるかもしれません。私達人間も歯磨きが大好きでやっているというより、歯磨きをしないといけないからやっているのではないでしょうか?

動物の歯科もドンドン発展しており、様々なご意見やお考えがあるかと思います。もしかしたらもっと良い回答があるかもしれません。こちらで書かせて頂いたことが完璧で正しいとは限らないのですが、1つのヒントとなれば幸いです。お口のことが気になるなと思われたら、まずはかかりつけの先生とご相談してみてください。

2022年12月9日

2022年11月22日

↑ LINE登録頂きますと、ワンタッチでサイトに飛べるようになります

↑ LINE登録はこちらから

2022年11月21日

今回は「まぶたのできもの」について書かせていただきます。

まぶたのできものは、猫ちゃんでは少ないですが、わんちゃんでは時々認められます。

一概にできものと言っても、色々なパターンがあり、実はきちんと診断名を付けようと思うと、意外と難しい面があります。

例えば、できもの(腫瘤)というわけではなく、目を擦るなどして瞼が炎症を起こしているパターン、マイボーム腺という涙の脂の成分を分泌する腺が詰まって炎症を起こしているパターン、あと腫瘍などがあります。

じゃあどれなの?となった時、経過や肉眼所見、瞼の裏側でマイボーム腺が詰まっている所見はないか、試しにできものを絞ってみてマイボーム腺の分泌物が出るかどうか(本人がやらせてくれるかどうか)、目薬や飲み薬で出来物が無くなるか等をチェックしていきます。腫瘍が疑われる際に確定診断しようと思った時には、切除をして組織生検が必要となります。でもいきなり手術で取るって言われたらビックリしますよね。私も飼い主さんだったらビックリします。こういう時、体の他の部分だと、針を刺して細胞を採って、腫瘍かどうか良性か悪性かをある程度当たりをつけることができます。しかし瞼の場合は、眼球があるので、針を刺すのも中々に大変です。この辺りがまぶたのできものの難しいところとなります。

2022年11月9日

2022年11月3日

18時~翌3時

DVMs動物医療センター

横浜市神奈川区沢渡2-2第二泉ビル2F

℡045-473-1289

http://www.yokohama-dvms.com

24時間対応

横浜救急診療センターVECCS YOKOHAMA

横浜市南区前里町1-25三井ビル2階

℡045-341-0856

http://veccs-yokohama.jp/

2022年9月4日

9月17、18日と10月6〜8日が院長不在となります。

副院長は出勤予定ですが、獣医師1人での対応となり、混雑が予想されます。ご容赦お願いいたします。

また10月8日は臨時休診となる可能性があります。決まりましたら、またご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。

年末は、12月31日午前中までが最終診療予定です。

1月1日〜4日までは完全休診となります。

年始は、1月5日から通常診療となります。

横浜もみじ動物病院

院長 中西 啓介

2022年8月2日

患者様各位

8月23日から8月25日まで、夏季休診とさせていただきます。

22日の診療は、当日午前中までにご予約のあった方までとさせていただきます。

ご迷惑おかけいたしましすが、何卒ご協力の程お願いいたします。

横浜もみじ動物病院

院長 中西 啓介