神奈川県横浜市都筑区仲町台5丁目2−25

ハスミドミトリー001

2024年5月26日

2024年2月3日

2023年10月6日

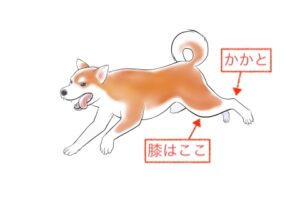

膝蓋骨とはいわゆる「膝のお皿」のことで、英語ではpatellaと呼ばれ、膝蓋骨脱臼はpatellar luxationと呼ばれます。よくある病気のため「パテラ」という通称で呼ぶ方も多いです。

膝蓋骨脱臼は、「膝蓋骨が膝の正面の本来の位置からずれること」を言います。内側にずれたら膝蓋骨内方脱臼、外側にずれたら膝蓋骨外方脱臼と呼びます。両側に脱臼する子も時々います。脱臼の状態を一般的に4段階で評価します。

↑膝関節の構造(外側から見た時)

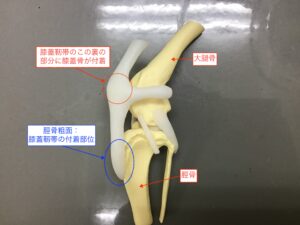

↑膝蓋骨

↑膝蓋骨と靭帯を外してみた時の構造

【膝蓋骨脱臼のグレード分類】

◯グレード1

膝蓋骨は正常な位置にあり、足を伸展させて膝蓋骨を指で押すと脱臼するが、手を離すと元に戻る。

◯グレード2

膝関節は不安定で、膝蓋骨は脱臼したり、元に戻ったりしている。脱臼は指で押すと元に戻すことができる。

◯グレード3

膝蓋骨は常に脱臼状態にあり、指で押せば元に戻るが離すとすぐにまた脱臼する。

◯グレード4

膝蓋骨は常に脱臼状態にあり、指で押しても元に戻らない。

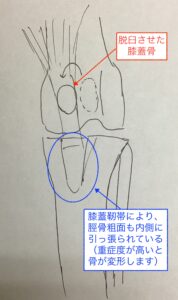

↑膝蓋骨内方脱臼グレード2の犬のレントゲン写真

↑レントゲン写真の模式図

同じワンちゃんの写真ですが、左側は普段はまっている状態で撮影しています

右側はわざと脱臼させて撮影をしています。赤丸が膝蓋骨です。

基本的には触診で診断が可能ですが、レントゲン撮影をすることで、脱臼の重症度や骨の変形などの判定の手助けとなります。

【膝蓋骨脱臼の症状】

◯時々後ろ足を挙げてスキップするように歩く

◯寝起きに後ろ足を挙げたり伸ばそうとしたりする

◯散歩をあまり喜ばなくなる、長い距離を歩けなくなる

◯歩いている時や抱っこしようとすると突然キャンとなく

◯膝からパキパキと音が聞こえる

◯足をひきずる、痛がる、歩けなくなる

【膝蓋骨脱臼の治療】

◯手術

膝蓋骨脱臼は物理的な、構造的な問題ですので、これを大きく改善させることができる方法です。手術の方法(手技)はいくつかあり、患者さんの足の状態に合わせ、それらの手技を組み合わせて実施されます。獣医師によって選択される手技が異なることもあるかもしれません。

<当院で行っている手術手技>

①縫工筋と内側広筋の付着部位を移動することで内側に引っ張る力のモーメントを減らす。

②滑車溝という膝蓋骨が動くレールを深くする。

③関節を包んでいる関節包の緩みを縫い縮める。

④膝蓋骨は膝蓋靭帯が上手く動くための構造の1つですが、その膝蓋靭帯の付着部位が内側にねじれてしまっている子もいるので、付着部位である骨を一部切って移動させる。

大まかには以上ですが、その子その子で、少しずつ足の形が違うので、その子に合ったように微調整をしていきます。

↑手術前のレントゲン写真 両側の膝蓋骨内方脱臼グレード3と4のワンちゃん

↑膝蓋骨が外れており、靭帯の付着部位のねじれが大きいことがわかります

↑①〜④の手技を使って手術をしています。膝蓋骨が滑車溝にハマり、足が真っ直ぐになっていることがわかります。

」

」

↑同じ子で手術前の横から撮った膝のレントゲン写真

↑膝蓋靭帯は骨に付着しているので、骨の一部を切って、場所をずらしてピンで止めています。足の痛み等の症状は比較的早く改善するケースが多いですが、このように骨を切った場合はくっつくのに時間がかかりますので、しばらくは安静が必要です。

あるデータでは手術後に再脱臼がなく良好に過ごせるケースが9割以上とされています。後日ゆるみ等が出るケースもありますが、再手術が適応とされるケースは数%程度とされています。

手術をした方が良いかどうかの判断は、飼い主さんによってもですが、実は獣医師によっても意見が分かれる難しい部分です。

膝蓋骨内包脱臼を持つ小型犬の中には、普段の生活に不便を感じていなさそうな子もいます。健康診断で指摘されて初めて知ったということも多いです。そういった時に積極的に手術をすべきかどうか・・・?色々なデータがありますが、当院で手術を実施しているケースの多くは、症状のある子です。足をひねって脱臼の度合いがひどくなり、脱臼する度に痛がってキュンキュンないている。足が痛いのか座らずにずーっと立っている。また痛み止めを与えても改善がイマイチであるような見ていて可哀想になる子は、飼い主さんも何とかしてあげたいということで、積極的に手術を選ばれるケースが多いです。

◯抗炎症剤や鎮痛剤などの医薬品、関節のサプリメント

抗炎症剤や鎮痛剤などの医薬品や関節のサプリメントは、膝蓋骨脱臼の根本的な治療というわけではないですが、痛みが出た時によく実施される治療です。以降も脱臼はするけど痛みは一時的なもので改善するということもあります。定期的に症状が出るケースもありますが、近年は症状を抑えるために長期的に続けても副作用の少ない鎮痛剤もあります。サプリメントは関節だけではなく、その他の幅広い部分の不調に効くものが出ています。

◯体重管理と足が滑らないようにする

痛みなどの症状が出てからもですが、症状が出る前にやっておきたいケア方となります。

肥満は足への負担が増加しますので注意が必要です。単純に足の負担だけでなく、生活習慣病の原因となり、二次的に足に異常をきたしてしまうこともあります。万病のもとですので、体重管理は健康管理の第一歩と言えるかもしれません。

滑りやすい場所で走り回るのはあまり推奨されません。マットを敷くなどの対策をするとより安全です。肉球に毛がかかっているとこれも滑ってしまうので、定期的にお手入れをすると良いです。

◯鍼灸

当院では、膝蓋骨脱臼の治療として、鍼灸治療も行っています。他院にて手術をしたけど足の調子が思わしくない。足の調子がイマイチで高齢で手術は体力的に難しいなどの子達が、受けています。

今回、膝蓋骨脱臼でも内方脱臼の治療をメインで書いております。まだまだこれが完璧な治療法だというものはありません。専門医の先生の中でも意見が分かれることはよくあります。私も少しでも良い治療を提供できればと日々勉強していますが、その子その子で構造と症状の出方が違い、それに伴い治療も違ってくるので、とても難しいトラブルだなと思っています。悩まれる方が多いトラブルなので参考になればと思い書いてみました。足の動きがおかしいなと思った時は、まずはかかりつけの先生とよく相談してみて頂ければと思います。

2023年8月21日

猫ちゃんもワンちゃんと同様に歯周病になります。

歯周病になると、痛みや、よだれ、口臭、進行すると食欲不振といった症状が認められます。

猫ちゃんは口の中の痛覚が敏感と言われているため、歯周病になると痛みを強く感じているとされていますが、猫ちゃんは症状を隠すことがとても得意で、飼い主さんが中々気付けないことが多いです。

実際に当院で歯周病の治療をした後に、普段からあまりゴハンを食べず、痩せていた子が、みるみる食欲が増し、ふっくらとした健康的な猫ちゃんになったという経験があります。これは歯周病で痛くてうまく食べられなかったのだろうと考えられます。

歯周病は、歯周病菌により顎の骨が溶ける病気で、本人の不快感も問題ですが、腎臓病に大きく関与しているのではないかというデータが出ており、歯のケアは猫ちゃんの健康寿命だけではなく、寿命にも大きく影響があるのではないかと考えられます。猫ちゃんの歯のケアはワンちゃん以上に大変なのですが、やってあげられそうでしたら、積極的に考えてあげると良いです。

◯歯周病の猫ちゃんのお口の中の写真

↑ 歯周病の猫ちゃんの歯

水色の丸の歯は明らかに歯の周りが赤くて、歯自体もぐらついています。

青色の丸の歯は一見問題なさそうに見えますが、下のようにレントゲンを撮ってみると顎の骨が溶けていることがわかります。視診である程度の重症度がわかることもあるのですが、レントゲンを撮らないとわからないことも多々あります。

↑ 両方とも顎の骨が溶けています。水色の丸はかなり痛々しいですね。触るととても嫌がります

↑ 実はこの歯も歯周病です。猫の犬歯の歯周病は、なんと歯が伸びたように見えます。

↑ 犬歯の周りの骨(上顎の骨)が溶けていることがわかります。

このままだと、痛みが続き、他の歯や体にも悪影響が出るため、これら全ての歯は抜きました。

歯がなくても大丈夫なの?ゴハンは食べられるの?というご質問をよくお受けするのですが、市販のキャットフードはドライフードでも問題なく食べられます。逆に痛みが取れて、盛り盛り食べるようになって、太っちゃったという子もいます。

2023年7月17日

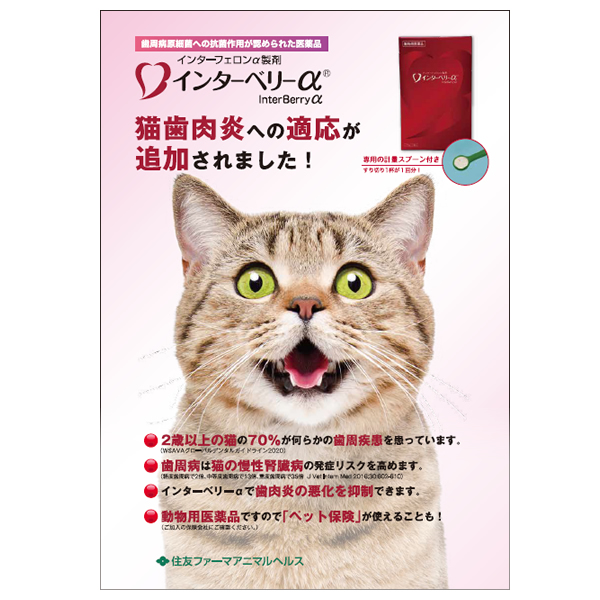

ワンちゃんの歯周病の治療・予防に効果がある医薬品のインターベリーαが、猫歯肉炎への適応が追加されました。

当院でも猫ちゃんの歯のケアのご相談があるのですが、歯のケアをやった方が良いのは間違いないのだけれど、お家でトライしてみるけど中々難しいという結論になることが多かったです。

こちらの製剤は粉薬なのですが、液体に調剤し、左右の口角から3〜4滴ずつ垂らしてあげるという方法で投与するのですが、歯磨きよりもやらせてくれる猫ちゃんが多いです

1ヶ月続けると、3ヶ月以上効果が持続するというデータがあり、何か歯のケアをやってあげたいということでしたら、こういったお薬のありますので、一度かかりつけ医にご相談してみてください。

◯当院での治療例

<インターベリー使用前>

↑ 歯の付け根の部分に赤みが認められます

<インターベリー使用2週間後>

↑ 歯の付け根の部分(歯肉)の赤みが取れていることがわかります

横浜もみじ動物病院

中西 啓介

2023年7月10日

2023年6月15日

2023年6月15日

いつも当院をご利用いただき、ありがとうございます。

コロナが5類感染症に移行となり、世の中は「アフターコロナ」に移行しております。

当院ご利用にあたり、いくつか変更点をおしらせいたします。

※中医学・鍼灸・副院長診察は完全予約制です。

※当院を受診したいのだけど、予約診療にハードルを感じてしまわれるケース(動物が中々捕まらない等)や、診療時間外に調子が悪くなり、ネット予約も一杯で朝一で受診したいケース等があり、少しでもご利用しやすくなればと思っております。ただ、予約優先制ですので、かなりお待たせしてしまう可能性もありますので、ご理解ください。

横浜もみじ動物病院

院長 中西 啓介

2023年2月21日

今回書かせて頂く内容が、全て正しいとは限りません。何かヒントとなれば幸いです。

Q1:問題行動(噛む、何かを齧る、糞食をする、吠える等等)を起こしているのですが、どうしたら良いですか?

A1:多くの飼い主さんが、すでに起こっている問題行動を簡単に治せないか?と期待を込めて質問されるのですが、大変申し訳ないのですが、「簡単には治せないことが多いです」が答えです。なぜなら今その行動を起こしている背景には、たくさんの原因、そうさせている生活習慣や性格や時には病気が隠れていることがあるからです。大体何かの診察のついでに、ご質問を受けるのですが、ついでの話にならなくて、キチンと答えようとすると、それだけで下手したら何十分も話すような「本気」の話となります。飼い主さんとワンちゃんの、生活習慣や考え方を根本から変えてもらう必要があるケースがあり、それを一言で答えてくださいというのは、とても難しいです。もし問題行動を治したいと考えておられるようでしたら、かなりの熱意とご家族全員の協力が必要となるケースが多いです。また噛むなどといった重大な問題行動を改善させる際には、間違ったしつけや解釈をされると逆効果となり、大怪我をしてしまうこともありますので、本噛みのしつけに関してはプロトレーナーの個人指導を受けられることをオススメします。

問題行動の対処として大切なことは、まずは「予防」です。どんなことをされたら困るかを先に勉強をしておいて、成犬になって問題行動が起こらないよう、子犬の頃からの生活習慣・しつけで「予防」することが大切です。

例えば、「私達がゴハンを食べていると、ゴハンをとても欲しがるんです。」というご質問。これはそもそも飼い始めた段階で、ワンちゃんの目の前でゴハンを食べるような環境にしないことが大切だと思います。

目の前で美味しそうな匂いのする物を食べる。そして実際与えてみて味がわかる、いつものフードよりも格段に美味しい物を、以後も目の前で食べ続ける。欲しいなとワンちゃんは思うでしょう。人間でもそうじゃないでしょうか?それをダメと言う。それって順番が違いませんか?まずは目の前で食べないようにすべきだと思います。

Q2:しつけ教室ではこのように指導をされたのですが、上手くいきません。

A2:人間でも同じ指導を受けても、同じように理解できるとは限りません。その子に合わせた指導が必要です。

指導法としては合っていても、指導する側が上手く伝えられていないこともあります。例えば、「ダメ」という指示を1つ取っても、Aさんがいうとキチンと「No」と伝わるけれど、Bさんがいうと「Yes」と伝わるケースもあります。

「ダメ」という時に、ワンちゃんが興奮しており、小さな声や優しい声で「ダメよ」と言っても上手く伝わらないかもしれません。確かにある程度の日本語は理解してくれますが、「ダメ」なら「ダメ」と態度も口調もしっかりとわかりやすく伝えることが大切なことが多いです。中には強く言い過ぎると、怖がり過ぎて上手く伝わらないという子もいます。

ワンちゃんの反応をよく見ながら、しつけをしてみてください。

Q3:人を噛まないようにするにはどうしたら良いですか?

A3:すでに成犬になって本気で噛んでしまう(本噛みの)場合は、かかりつけの獣医師、プロトレーナーとよく相談しながら、対応しましょう。しつけ以外だと去勢手術をする、犬歯を短く矯正する、精神安定薬を利用する等もあります。

若い時期の甘噛みの段階の対処についてですが、まず本来犬は噛んでコミュニケーションをとる生き物です。小さい時に兄弟犬とじゃれあい噛んで噛まれてをして、ここまでやったら自分が痛い、相手が痛い、参ったはどうやるか、母犬との力の差(勝てない相手もいる)等を学んでいきます。しかし人間社会で生きていく上で、本人が甘噛みのつもりでも割と痛いこともありますし、どなたかを甘噛みをしてしまうと困ってしまうケースが多々出てきます。そこで最初の段階で、甘噛みですら許容しないようなコミュニケーションを取るようにしていくことがしつけの方法となります。「噛んでしまうんです」ではなくて、「噛ませない」んです。嬉しくなって興奮してきて歯が出そう、そこでストップです。まず歯を出させない。もし歯が出たら、噛ませず避けます。そしてしっかりと「ダメ」、「いけない」等の指導を入れます。そこでワンちゃんが、わかっていそうかをキチンと観察してください。きっと叱られていると理解していたら、しょんぼりとした顔をするはずです。優しい声で「だめよー」と言ってそのまま甘噛みを許容している場合、その「だめよー」は、「NO」ではなく「OK」とワンちゃんは理解するかもしれません。ダチョウ倶楽部さんのネタではないのですから、ダメなことなら、キチンとダメだと伝えないといけません。

噛むんですがという質問については、きっと噛むことを許容している習慣がどこかにあります。そこを断たないといけないです。他には「家に帰ってきたら嬉しくなって衣服を噛むんです。」等ではまずワンちゃんにケージやサークルなどに入っていてもらい、ある程度落ち着いてからコミュニケーションをとるようにすると良いかもしれません。この帰ってきてすぐに熱烈抱擁をすることは、エスカレートするとワンちゃんの精神病の1つである分離不安を引き起こしてしまうこともあるので注意が必要です。

何も噛ませないで良いかというと、そうではなく、噛むのが好きなら、他に噛んでも良いオモチャ等を用意してあげれば良いです。

Q4:他のワンちゃんと仲良くさせたい

A4:大きくなったワンちゃんで、他のワンちゃんが苦手な子に、好きになりなさいということは、とても難しいです。苦手だけど挨拶はできます。は頑張ってトレーニングをすればできるかもしれません。

またチワワ(2kgぐらい)などの小型犬に、同じ犬なのだからと大型犬(30kg以上)と仲良くなりなさいとおっしゃる方もおられますが、私から見たら無茶振りです。ご自身が、初めて会った体重が自身の15倍の巨人、あるいは初めて会った象さんと仲良くなりなさいと言われたら如何でしょう?見上げるような大きな体、「ジャックと豆の木」か「進撃の◯◯」でしょうか?私ならきっと心のどこかで怖いなと思います。踏まれたらペシャンコです。食べないでよとも思います。確かに大型犬とも仲良くできる子はいますが、ハードルが高いです。同じサイズの子にしましょう。

他のワンちゃんと仲良くさせたいとなった時に、まず狼や闘犬の血が濃い犬種でとなるとハードルが高いかもしれません。和犬やピットブルなどです。近年の柴犬は品種改良されていて大人しい子も増えていますが、他のワンちゃんが苦手な子も多いです。プードルやレトリーバーなどがワンちゃん好きというケースが多いです。

仲良くしたいということでしたら、小さく好奇心が旺盛なうちに同じサイズのワンちゃん楽しい思い出を作らせていくことが1つの方法となります。大きな犬に追いかけまわされる噛まれるなどの怖い思いをすると他のワンちゃんが苦手になることもありますので、注意が必要です。大きくなってからだと好奇心よりも警戒心が勝ってしまうため、難しくなることが多いです。ちなみに自分より大きな生き物を警戒することは、決してダメなことではないです。自分が怪我をするかもしれませんからね。

大きくなってから苦手だけど挨拶はできるようにしたいということでしたら、プロトレーナーの協力が必要かもしれません。なぜなら相手のワンちゃんが必要だからです。同じくらいの体格で、トレーニングされているワンちゃんで、更に相性の良い子と、少しずつ一緒にさせてみる。そしてその子で慣れてきたのであれば、他のワンちゃんとも少しずつトライしていく必要があります。苦手なものを克服してもらうわけですから、一朝一夕ではうまくいきません。

Q5:散歩の時にリード(ひも)を引っ張るんです

A5:ショードッグ等でなければ、他の方に迷惑をかけないようにすること以外に散歩・リードの仕方に明確なルールはありません。ワンちゃんがリードを引っ張ること自体がダメというわけではないのですが、ワンちゃんの好きなようにばかりさせてしまうと、交通事故に遭う、何か食べてはいけないものを拾い喰いする、誰かを怪我させてしまう等、様々なトラブルに遭ってしまう可能性があるので、リードの仕方を勉強することをおすすめします。

以前見かけて印象的だったのが、公園で伸びるリードを使い、ワンちゃんの好きなように散歩させている方がいらっしゃいました。そのワンちゃんは他のワンちゃんを見かけると走っていき、他のワンちゃんのリードとグルグル巻きになってしまってしまい、相手のワンちゃんは怯えてしまっていました。リードが絡まった後も、リードを伸ばしている飼い主さんは何の悪びれもなくニコニコしており、「ウチの子はワンちゃんが大好きなんです」とか「ウチの子は噛まないので」等とおっしゃっていました。相手の立場を考えた時、知らないワンちゃんがいきなり飛びかかってくるわけなので、きっと怖いでしょう。それがワンちゃんが苦手な子だったら、身を守ろうとして反撃をするかもしれません。お散歩をする時は、自分目線だけで考えるのではなく、相手目線でも考える必要があります。

散歩の仕方を考える際に、まずは飼い主さんが、どのようにしたいかを考える必要があります。またいつも同じ飼い主さんが散歩に行くのであれば良いのですが、家族の何人かで散歩をしている場合、人によってルールが違うと、ワンちゃんは混乱してしまいますので、まずご家族でどうしたいのか、どのようにするのかルールを決める必要があります。

そもそもどのようにしたら良いかがわからないということでしたら、上手な方の散歩を見せてもらうのも1つかもしれません。あとコレ(例えば、道路に飛び出そうとする、他の方に飛びかかろうとする等)をされたら困るなということから逆に考えるのも1つです。

散歩の仕方ですが、個人的にはメリハリをつける、オンオフをつけると良いと思います。ワンちゃんもお散歩で色々な匂いを嗅ぎたい、走り回りたいという欲求があると思います。でも食べたら危ない物が目の前にある時や、交通量の多い場所でそれをやられると困るわけです。ですから交通量の多い場所等ではオン「着いてきてね」、公園等ではオフ「好きなように匂いを嗅いで良いよ、走って良いよ」とすると良いと思います。

お散歩時に向こうから、ワンちゃんが来ている、ウチの子は他のワンちゃんを見ると飛びかかろうとするということがわかっているなら、道を変えるや、相手のワンちゃんとの間に体を入れておき、リードを使いお座りの態勢で待てと指示し、相手のワンちゃんが通り過ぎるのを待つのも1つでしょう。大人しく待てができたら褒めてあげると良いです。

リードの使い方にもコツがあります。文字で伝えるのが難しいので、上手な方のリードの使い方を実際見ていただくことが一番早いかもしれません。おやつを使って指導するという方法もあります。

小型犬は特に呼吸器が弱い子が多いので、個人的には首輪はあまりすすめておらず、ハーネス・胴輪をすすめています。引っ張り防止用のハーネスもありますので、そういった物を利用されるのも1つかと思います。

ドッグトレーナーの遠藤エマ先生の動画がとても勉強になるので、ぜひ観てみてください。

2023年2月21日

改めてですが、最初に私はしつけに正解は無いと思います。そして、しつけは「予防」「事前の準備」が大切だと思っています。今回書かせて頂く内容もヒントになれば幸いです。

前回、動物を飼う時には最低限のルールがあるというお話をさせて頂きました。ルールを守って飼われるのであれば、あとの飼い方は自由です。

お座敷犬にしたい、番犬にしたい、スポーツドッグにしたい、ショードッグにしたい、どれも自由です。

それぞれの目標によって、きっとしつけは変わります。番犬にしたいのに、お家に誰かが入ってきた時に吠えないのでは困ります。一方で都会部では、集合住宅などで飼われるケースが多いので、お家の中でワンワン吠え続けられるのはご近所からのクレームにもつながりますので困ります。

まず大切なことは、ご家族がワンちゃんを「迎える前」にしっかりと勉強をして、どのようにあって欲しいかを明確にすることです。個体(個人)差はもちろんありますが、犬種によって特性があります。ほとんど鳴かないシーズー、スポーツ大好きジャックラッセル・ボーダーコリー、毛が抜けず人懐っこいトイプードル、気性が穏やか存在感抜群のゴールデンレトリバー。お迎えする前に、どんな子とどうお付き合いしたいかをよく考える必要があります。

スポーツしたいならジャックラッセルテリアやボーダーコリーが良いかもしれません。あまりお家が広くなくて室内飼いするなら、トイプードルやシーズー、チワワなどが良いかもしれません。あまり鳴かないシーズーや体の小さなチワワを番犬にするというと、出来ないことはないかもしれませんが、あまり向かないかもしれません。また広くないお家で散歩時間も多く取れないご家庭では、運動量の多い犬種や、大型犬を飼うのは、ストレスとなり病気や問題行動の原因となるかもしれません。

まず、こういった事前にどういうワンちゃんが、ご家庭に合っているのかを考える必要があります。

次に実際に飼うと、その子がどういう性格なのかを見ながら、しつけを行っていくこととなります。我々人間も子供や部下を教育した際、自分の期待通りに成長するわけではありません。相手にも意思があります。きっと振り返ると自分自身もご両親に育てられて、ご両親の思うように育ったという方は少ないのでは無いでしょうか?

ワンちゃんにもキチンと個性と自我があります。飼い主さんは「他のワンちゃんと仲良くできる子になって欲しい」と思ってしつけをしようとしても、ワンちゃんは他のワンちゃんが苦手かもしれません。苦手なものを好きにさせることは中々出来ません。逆に飼い主さんはご自身が苦手な物を簡単に好きになることができるか?を考えて頂くと良いと思います。私で言えば、あの黒い虫・・・。トレーニングをすれば、苦手だけど何とか我慢はできるかもしれません。それでもきっと大変ですよね?私には無理です。しつけをするにも相手の気持ちもあるんです。

更に、私達人間も「ダメだよ」と言うだけでわかる方もいれば、わからない方もいるように、ワンちゃんも強く言うと怖がってダメという子もいれば、強く言わないと全くわかってないという子もいます。その子の反応を見て対応を変える必要があります。

しつけは予防が大切です。例えば、スリッパを噛んで困ります。どうすれば良いですか?と言うご質問に対してですが、飼い主さんの臭いがついて噛みごたえのある魅力的なオモチャが目の前にあれば、私はワンちゃんが噛むのは普通だと思います。それを噛んじゃダメじゃないと叱るのは、ある程度効果があるかもしれませんが、私は飼い主さんが悪いと思います。自分で子供の目の前に魅力的なオモチャを置いておいて、あとで遊ぶな、なんで遊んでいるんだと怒っているわけです。遊ぶに決まっています。ちょっと可哀想じゃないですか?ご自身が暇だなーと思っている時に、目の前にテレビや雑誌があったらどうします?観ませんか?この場合、まず「スリッパを目のつく場所におかなければ良い」んです。代わりに暇つぶしに噛んでも良いオモチャを与えておけば良いでしょう。

このようにワンちゃんがやったら困るなと思うことは事前に出来ないよう予防しておく、これを続けていくことがとても大切です。特に子犬の時がとても大切です。ワンちゃんをはじめて飼われた方は特に、ワンちゃんってどんな生き物なのかを事前に勉強しておくことが大切です。

エラそうなことを言っていますが、私は説明書は読まない派ですし、スリッパを噛んでいるのを見かけたら、よくも噛んだなーと怒っちゃうかもしれません。ハイ、よくないです。説明書長すぎだし、この文も長過ぎですね。